東京都中野区立緑野中学校

「合唱×デジタル教材」で授業の充実と効率化を両立

2018/01/24

中学校歌唱

合唱曲の練習において、どうすれば音取りを効率よく進められるのでしょうか。その課題に突破口を開くべく、中野区立緑野中学校では合唱練習用デジタル音楽教材を使った授業を試みました。10月に開催される校内合唱コンクールに向けた音取り練習として、同教材を授業の中でご使用いただきました。

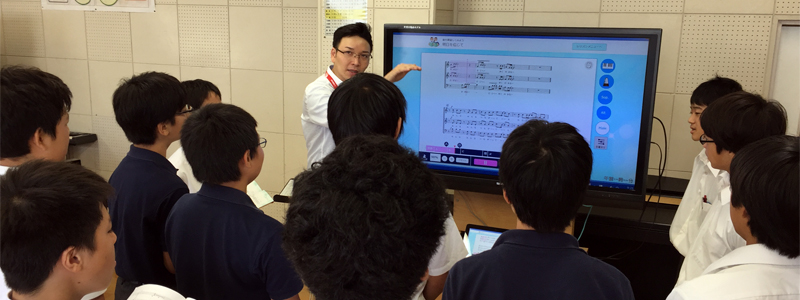

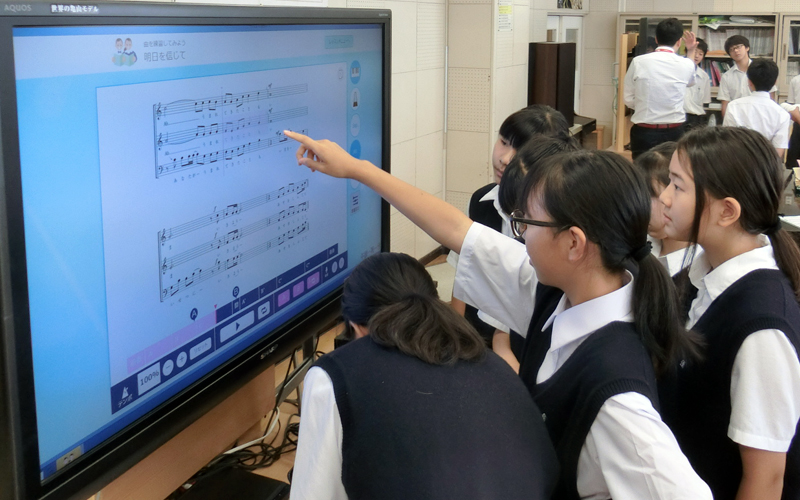

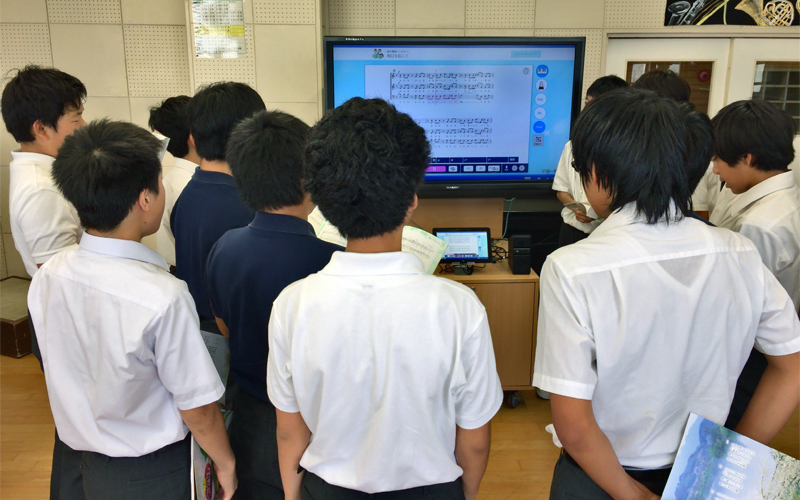

授業風景

発声練習を行った後、ソプラノ、アルト、テナー、バス(3年生)の各パートに分かれ、それぞれのパートが1台づつ合唱練習用デジタル音楽教材(タブレットから大型TVモニターに投影。スピーカーに接続。)を活用し、曲の前半後半あるいは練習番号ごとに音取り練習を行っていきました。ガイド音と同期する楽譜の進行状況や音程の変化を画面で確認しながら音取りを進めました。

重点ポイントでは、テンポを遅くしたり、リピート機能を設定したりして、課題を解決できるように練習を工夫しました。段階に応じて伴奏を外す、他のパートのガイド音を流しながらつられないように歌うなど、様々な練習方法を活用し、生徒たちが主体的に練習を進める姿が見られました。タブレットを活用した初めての音取り練習でしたが、タブレットを中心に生徒同士の活発なコミュニケーションがあり、教え合ったり、学び合ったりしながら楽しく練習できている様子でした。

重点ポイントでは、テンポを遅くしたり、リピート機能を設定したりして、課題を解決できるように練習を工夫しました。段階に応じて伴奏を外す、他のパートのガイド音を流しながらつられないように歌うなど、様々な練習方法を活用し、生徒たちが主体的に練習を進める姿が見られました。タブレットを活用した初めての音取り練習でしたが、タブレットを中心に生徒同士の活発なコミュニケーションがあり、教え合ったり、学び合ったりしながら楽しく練習できている様子でした。

担当教師(大吉先生)の声

生徒の自主的な学びを引き出す

どんな練習をすればより良く歌えるかを自分たちで考え、デジタル教材の機能を活用しながら、生徒たちが主体的に取り組むことができました。練習効果だけでなく課題を把握する力も向上し、「ここができてないよ」という指摘に対して「どのような練習が必要か?」を話し合いながら対策を考え、実践していく活動に、生徒は意欲的に取り組めていました。

細やかな指導が可能に

生徒の様子を把握しやすくなりました。ピアノを弾き歌いながらパート毎にアドバイスをしていく指導だと、複数のパートにアンテナを張り続けるのは難しく、遠くから聴こえる音程や発声が違うと気づいても対応できないこともあります。しかしデジタル教材を使うことで、じっくり見取りつつも、気づいたときにはすぐに入っていける環境で授業を進められました。

パート指導を交えることで音取りから次のステップへ

デジタル教材は音取りをメインに活用しました。「音取りができたら他のパートの音も聴きながら歌ってみよう」と声かけするなど、教員の指導を交えることで、音取りから表現活動へ移行していく段階に見通しをもたせることができました。

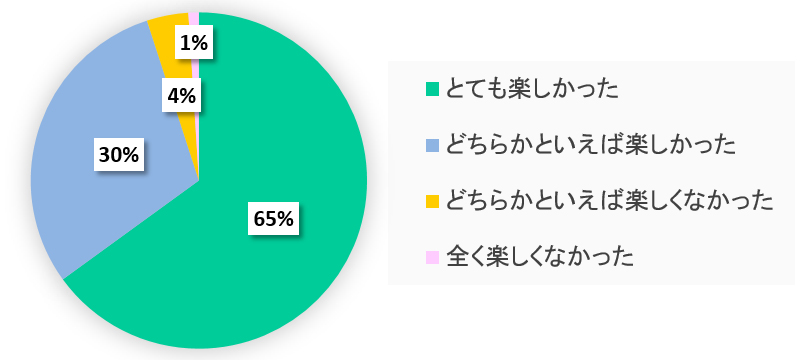

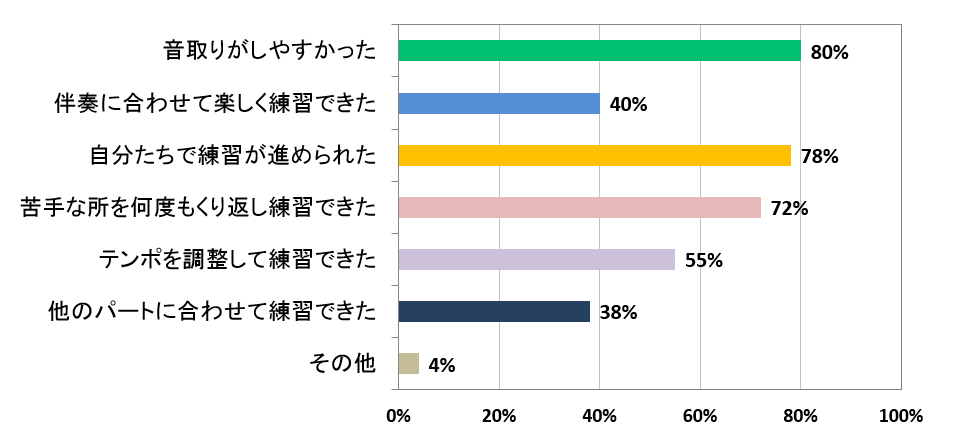

生徒さんへのアンケート

(※デジタル音楽教材を授業で活用した1年生と3年生172名によるアンケート)

デジタル教材を活用した合唱の授業は楽しかったですか?

デジタル教材を使ってみていかがでしたか?(複数回答可)

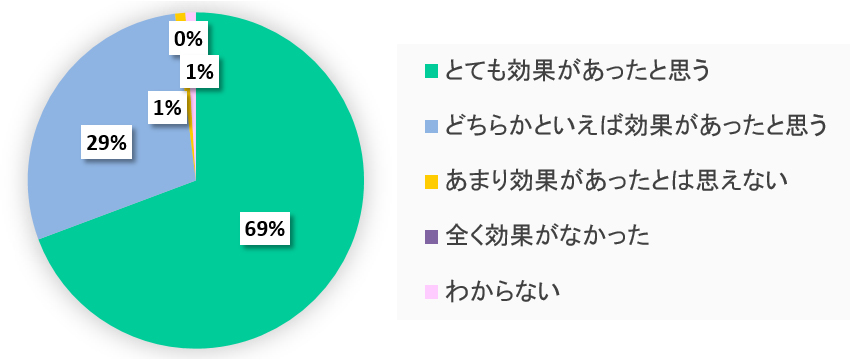

デジタル教材を使った合唱練習は効果があったと思いますか?